はじめに

2024年、企業におけるデータ分析の風景は大きく変わったように思う。ChatGPTやClaudeといった生成AIによって、データの集計や可視化、簡単な分析レポートの作成が自動化されていく中、分析者としての自分は、新しい技術がもたらす可能性に心躍らせると同時に、「人間による分析の本質的な価値とは何か」という問いと向き合う時間が増えたように思う。

この投稿では、革新的技術と人間の分析力が共存する新しい時代に向けて、分析者としての自分の在り方を改めて考えてみたい。またそれと同時に、「データの科学」が進むべき方向性を探る試みになれば良いなと思っている。

分析という営みへの問い

ドイツの社会科学者N.Breznauらによる論文『Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty』との遭遇は、分析の価値について深く考えさせられる契機となった。同一の仮説(移民の増加が公共の社会政策への支持を低下させる)と同一のデータを多数の研究者が分析した結果、研究者の確証バイアスの影響は予想以上に小さく、結果の違いの大部分は分析過程における細かな判断の積み重ねから生まれる不確実性に起因していたのだ。

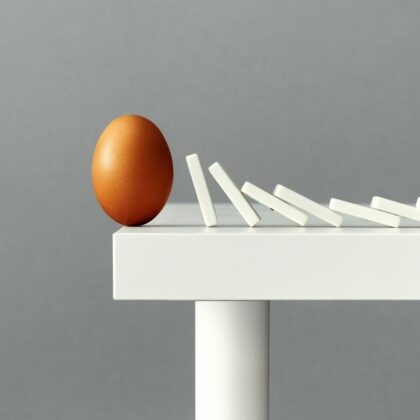

さらに興味深いことに、最終的な研究結果は仮説を支持するもの、支持しないもの、判断を保留するものが均等に分かれるという結果となった。この事実は、分析という営み自体に本質的な不確実性が内在することを示唆している。観察研究が実験研究で覆されることや、システマティックレビューとメタアナリシスを経て作られたガイドラインが更新されていくのは研究の宿命として理解しているつもりだった。しかし、分析プロセスそのものにこれほどの不確実性があるという事実は、データとの向き合い方を根本から見直す必要性を突きつけているように感じられた。

この課題に対し、分析者個人の努力だけでは不十分だろうと思った。むしろ組織として集合知を効果的に活用する仕組みを構築することが求められる。そこに、分析マネジメントを探求する意義があるのではないか。この思いは、分析者としてのキャリアに僅かながらの希望を与えてくれた。

データ分析が組織に浸透するにつれ、小規模だった分析チームも拡大し、分析部門を適切にマネジメントする必要が生じます。ここで重要になるのが、分析マネージャーの役割です。本稿では、現場の分析者が分析マネージャーに期待することについて解説します。 はじめに ドラマや映画でスパイが登場するシーンを見ていると、...

はじめに 第2次世界大戦後、米国の心理学者ゴードン・オルポートとレオ・ポストマンは、「デマの流通量は、その問題が当事者にとってどれほど重要か、そしてその問題に関するエビデンスがどれだけ曖昧であるかの積に比例する」と指摘しました。この内容は組織内の誤情報流通の抑制に対し、質の高いエビデンスの提供が重要...

はじめに DXの加速により、企業が日々扱うデータ量は爆発的に増加しています。この変化の中、意思決定の質を高めるため、多くの組織では「データドリブン」な意思決定の実現が図られています。しかし、その実践においては混乱も見られます。この要因の一つは、データから導かれる情報の質的な違いへの理解が不十分なまま...

AIエージェント:効率と創発の間で

エージェント技術は古いが、常に情報工学系の一部の人間の心を掴んできたように思う。その求心力の正体は「創発」だろう。まだ見ぬ世界を見たいという憧れが、マルチエージェントの大規模化、エージェント頭脳の高度化、多様なエージェントの交配・進化といった探求を後押ししてきた。

AIエージェントの活用は、業務効率化のためのITサービスから研究開発的な実験まで、多様な広がりを見せている。しかし、多くのプロジェクトでは再現性の観点から出力の自由度を抑制する傾向にあるように思う。これは実用化において自然な流れだが、その過程で創発的な価値が置き去りにされることを危惧している。例えば、エージェントシミュレーションの中で稀に現れる特異な事象。それは単なるバグとして処理されるべきものなのか、それともシミュレーションから学ぶべき重要な発見なのか。この判断は、私たちのエージェントへの向き合い方を問うているように思える。

このようなトレンドの中、探索的なデータマイニングを好む分析者は、少し特異的な立場に置かれているかもしれない。それは、データとの向き合い方に本質的な違いがあるからだ。IT的な再現性を求めるアプローチは「厳格さ」を求める。一方、発見的で探索的な分析者は「自由」を求める。後者は未知の何かに触れるために脳内麻薬を分泌しながら掘り下げ興奮と感性に身を委ねる。この自由を追求してきた分析者が、決まった構造や再現性が重視されるITロールのエージェントとどう向き合うのか。創発的な発見の価値が、効率性を重視するAIエージェントのIT的文脈の中で見失われないことを願っているし、少なくとも自分は創発的・発見的価値を介した貢献に特化したいと思っている(それしかできない)。

またこうした状況は、慣れ親しんだはずのデータサイエンスという領域自体の在り方にも、大きな問いを改めて投げかけているように自分には感じられた。

二つのデータサイエンス

データサイエンスには二つの源流がある。一つは林知己夫が『データの科学』(朝倉書店、2001年)で説いた、データとの対話を通じて発見的・探索的に現象の本質に迫ろうとするデータサイエンス。もう一つは2009年NYTに掲載された記事『For Today’s Graduate, Just One Word: Statistics』に端を発し、2012年にHBRに投稿された『Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century』の論考記事によって広まった、いわゆるセクシー系データサイエンスだ。

自分は前者を追っているつもりだが、簡単な自己紹介の際にはセクシー系で済ませてきた。正直、これまではそれで大きく困ることもなかった。しかし、前述した探索的で創発的な分析の価値が問われる今、改めてデータサイエンスの本質を見つめ直したいと考えるようになった。

最新のAIトレンドを取り込み、“AI・データサイエンス“と併記することで、「旬」を演出してきたように見えるデータサイエンス業界。そんな安易な道を選び続ければ、本来別分野として発展すべき技術領域まで吸収し、気がついた時には中身のない世界になっているのではないか。データの中に潜む構造を探り現象の本質に迫ろうとする知的探究の営み。それこそがデータ科学の核心であり、AIが発展する時代だからこそ、より一層大切にすべき価値なのではないだろうか。

来年に向けた想い

CIという法人は、幸いにもこれまでデータ分析に関する自分の経済活動の基盤として機能してきた。その方向性を今、「データの科学から、ディシジョンの科学へ」と刷新しようとしている。これはキャリアを通して追求したいテーマの選択であり、データサイエンスの旬に乗っかってきた、自分なりの一つの態度表明のつもりでもある。

根底には、データが持つ力への深い信頼がある。データは、人が重要な意思決定に直面した際、その葛藤を乗り越えるための確かな支えとなる。しかしその過程では、意思決定者の迷いや葛藤に寄り添える生身の存在も必要だと考えている。それはビジネスのパートナーかもしれないし、人生の友人かもしれない。この「人との関わり」という視点は、むしろAI時代だからこそ、より一層重要になると感じている。

同時に分析者としては、AIとの新しい関係構築も避けて通れない課題だと感じている。Nature Human Behaviourの最新の研究が示唆するように、AIとの対話は人間同士の対話とは本質的に異なる性質を持つ。特に知覚的、感情的、社会的判断において、AIとの相互作用は人間のバイアスを予想以上に増幅させる可能性がある。このため、分析者はAIを活用する際、忍耐強くメタ認知を働かせ、自身の判断プロセスを常に監視する必要がある。

つまり、これからの分析者には二つの対話能力が求められる。一つは、意思決定者に寄り添い、その文脈を深く理解しながら支援する人間同士の対話能力。もう一つは、AIとの対話において適切な距離感を保ちながら、その可能性を最大限に活かす能力だ。人間とAI、それぞれの対話の特質を理解し、使い分けていく必要がある。

人間と見分けがつかないほどの外見、流暢な言葉遣い、繊細な感情表現、そして記憶の再構築力を持つAIエージェントが登場しても、なお、生身の人間にしかできない役割があると信じている。誰かの重要な意思決定を支援できる分析者であるために。この思いを胸に来年も歩みを進めたい。

Comment